为进一步加强“四史”教育,提升我校国史学科建设水平,由八路军太行纪念馆·山西大学国家革命文物协同研究中心、历史文化学院和“四史”研究中心联合策划了山西大学“国史大讲堂”,邀请国内知名专家来校开展国史高端系列讲座。4月27日,在即将迎来山西大学建校123周年校庆之际,“国史大讲堂”在校主楼河汾讲堂成功开办,首讲由中国社会科学院当代中国研究所原副所长、中华人民共和国国史学会副会长张星星教授,带来了题为“新中国史是爱国主义教育的最好教科书”的讲座。讲座由历史文化学院副院长周亚教授主持,中国社会科学院当代中国研究所第四室原主任、我校高层次引进人才、山西大学“四史”研究中心主任李文研究员出席,同时吸引了众多历史爱好者、学者以及高校师生参与。

讲座伊始,周亚教授介绍了此次讲座的主讲嘉宾及主讲内容,指出策划举办“国史大讲堂”讲座是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记关于党的历史和教育的重要论述精神的重要举措,旨在凝练打造学校思想政治教育品牌,系统培养师生爱国主义情怀,增强民族自豪感和责任感,引导树立正确的历史观、价值观和世界观,坚定“四个自信”,全面服务中国式现代化建设,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

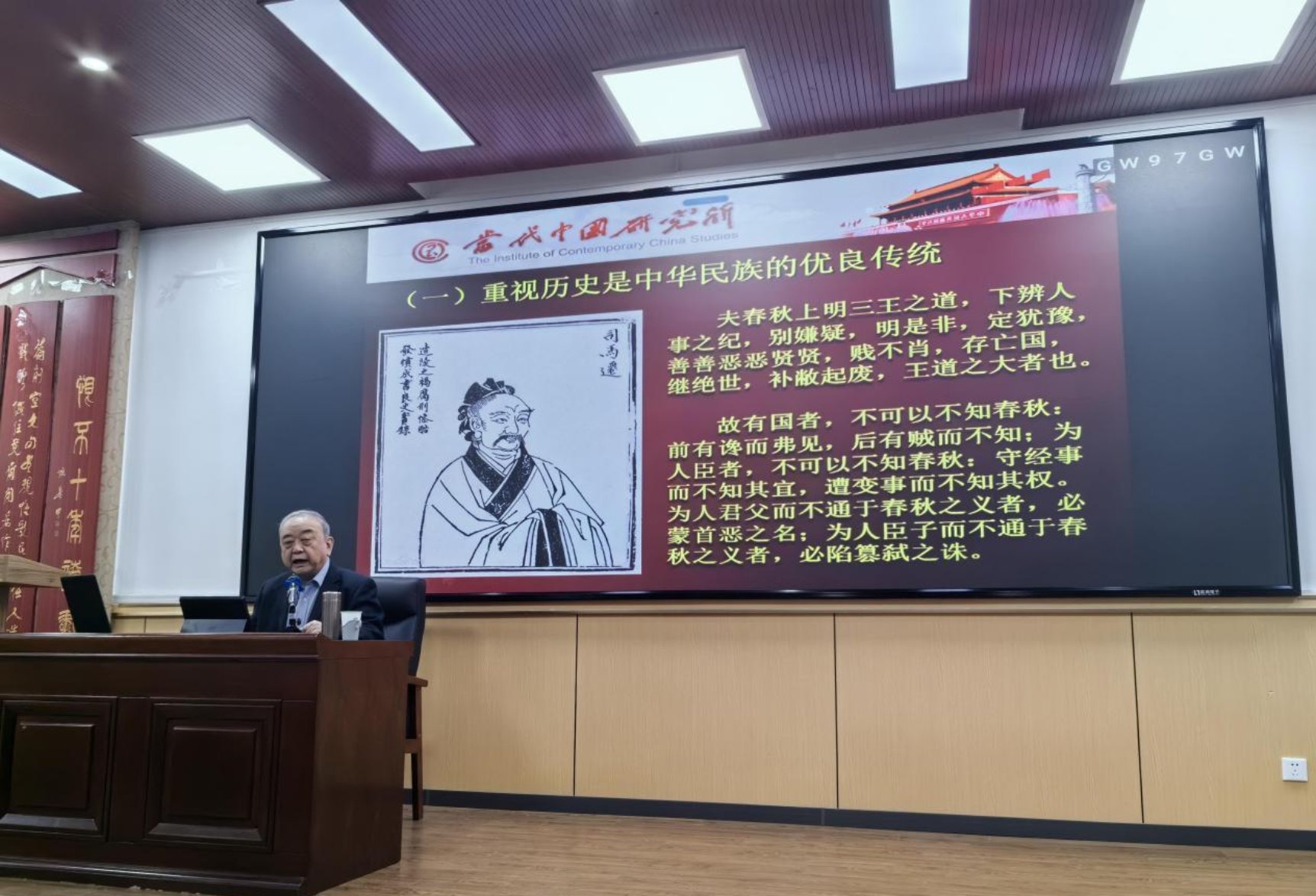

讲座过程中,张星星教授首先指出一个民族的历史是该民族安身立命的基础,他从重视历史是中华民族的优良传统、研究历史同时也是马克思主义理论的重要基石、马克思主义真理离不开对历史的深刻探究和重视历史更是党中央领导核心的一贯思想等方面,深刻论述了学习党史、国史是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课,这门功课我们不仅必修,而且必须修好。

接着,张星星教授按时间顺序阐述了新中国史研究的发展历程。他指出,新中国成立后1956年,黄炎培提出收集保存建国史料的重要提议为新中国史研究开启征程,1981的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为国史研究奠定了政治与理论根基。此后,《当代中国》丛书的编辑出版奠定了史料和研究的基础,至新中国成立40周年前后,国史研究的学科框架已初步搭建起来,特别是1990年成功获批成立当代中国研究所,推动了国史研究发展与繁荣。到了新世纪新阶段特别是进入新时代,国史研究地位不断提升,日益深化拓展。

随后,张星星教授为大家展示了新中国史研究在多方面取得的成就。首先,档案文献编辑出版方面成果显著,涉及党和国家重要文献、领导人文稿、各领域文献选编以及领导人年谱传记等多个方面,为研究提供了丰富详实的一手资料。同时,研究机构和学术团体纷纷建立,当代中国研究所、中华人民共和国国史学会等发挥着重要引领作用,专业出版社和学术期刊为研究成果的传播搭建了优质平台。此外,还设立了国史学术年会、当代中国史国际高级论坛等制度化的学术交流平台,促进了国内外学术交流。更为重要的是,新中国史已纳入国民教育体系,走进课堂,让广大学生群体深入了解国家历史。

最后,张星星教授指出,推进新中国史研究需要从多个关键维度着力。在史观层面,我们必须毫不动摇地坚持马克思主义唯物史观和正确历史观,这是确保研究方向正确的核心所在,并且要全面、精准地领会党中央对重大历史问题的评价,这些评价是科学且权威的指引。在历史分期上,应科学认识“七阶段”“三阶段”“两个历史时期”等不同分法,深入理解各阶段的特点与联系。同时,我们必须牢牢把握新中国史的主题主线、主流本质,把握住建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴这一核心主题。在学术研究方面,持续做好深化学术研究、完善学科体系的基础性工作,不断提升研究的深度与广度,为新中国史研究注入源源不断的活力。

讲座交流阶段,李全平老师就如何将国史和革命文物相结合开展学术研究进行交流请教,张星星教授做了深入细致的解答,认为应将革命文物置于国史宏观叙事的脉络中,以问题为导向、以实证为根基、以跨学科为路径,才能彰显革命文物“证史、补史、明史”的学术价值,为新中国史研究注入物质性、具象化的历史质感,进而在历史与现实的对话中,深化对中国共产党领导人民建设社会主义现代化国家历史规律的认识。

回顾历史是为了更好地前行,研究新中国史就是要从历史中汲取智慧和力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。此次讲座不仅加深了听众对新中国史研究的认识和理解,更激发了大家对国史研究的学术热情。讲座结束后,不少同学表示收获颇丰。黄小芳同学说道:“这次讲座让我对新中国有了全新的认识,拓宽了我的视野,也为我今后的学习和研究指明了方向。”老师们也认为此次讲座为教学和科研提供了新的思路与方法。

摄影:黄小芳

文案:侯婧媚

审核:李全平

二审:刘伟国

三审:向晋卫